"Para la competitividad futura de las ciudades es clave conectar la materia que subyace en la historia urbana con la economía de hoy, de manera de extraer componentes de conocimiento, el cual después debe ser modificado, empaquetado y vendido, local y globalmente, como servicio especializado", dice Saskia Sassen, autora de esta reflexión.

Modernos edificios de oficinas, zonas turísticas y barrios universitarios. Un simple observador podría pensar que al competir en la economía global, las ciudades tienden a homogeneizarse. No es casualidad que para muchos, una ciudad es más exitosa en la medida que su fisonomía urbana se parece más a la de Nueva York u Hong Kong. Parte del boom inmobiliario de América Latina de los últimos años apunta a esa dirección.

Pero es una visión que lleva a conclusiones y políticas urbanas erradas. De hecho, al extremo, puede conducir a las ciudades a una loca carrera por mostrar el lujo que atrae a los ricos y a sus empresas, desarrollar una intensa actividad cultural para atraer a los creativos, y establecer garantías para que las empresas extranjeras tengan trabajadores con salarios bajos y sin impuestos a las utilidades –por lo menos los primeros años.

Este tipo de argumentos urbanos han sido muy utilizados en los últimos 25 años, lo que ha llevado a cierta homogeneización de las propuestas urbanas. El barrio empresarial que se levanta en el Oriente de Santiago tiene cosas en común con Vila Olimpia, de São Paulo. La recuperación histórica del centro de Quito se asemeja a la de Lima, a la cual le siguió Bogotá. Los beneficios tributarios de Ciudad de Panamá para atraer multinacionales se parece a los de Montevideo.

Los estándares globales para la producción de edificios de primera de hoy –sea para oficinas, malls, o viviendas de lujo– empujan a cierta uniformidad. No obstante, ésta es muy distinta a la fabricación en masa y la construcción a gran escala de viviendas suburbanas de la época keynesiana. Se trata más bien de requisitos más complejos y universales que las exigencias mínimas de esa era.

Pero no hay que confundir. Que las construcciones de las oficinas de lujo sigan estándares e imagen visual similares no significa que el trabajo que se haga en ellas sea el mismo. Ésta es una gran diferencia del mundo de hoy con el del siglo XX, cuando el trabajo de oficina implicaba trabajos de administración y supervisión. Hoy las oficinas de las ciudades globales son centros altamente especializados de trabajo profesional y de gestión, mientras que la labor de oficinista tradicional está en otra parte: en suburbios, pueblos pequeños o, incluso, en otro país-.

Aunque el edificio sea el mismo, los contenidos económicos son muy diferentes. Y es aquí donde reside el tema clave de una ciudad: sus diferencias especializadas, generadas por su profunda historia económica y cultural.

São Paulo, por ejemplo. Su historia en la industria pesada ha dado a esa ciudad una economía del conocimiento altamente cualificada para el financiamiento, contabilidad, servicios jurídicos especializados y otras empresas comerciales especializadas. La historia económica de Rio, en cambio, es más variada, así como su sector de servicios.

Esa diferencia entre amplitud de servicios y especialización fue, por ejemplo, lo que llevó al fabricante de aviones Boeing a preferir Chicago sobre Nueva York para su nueva casa matriz. Según sus ejecutivos, el conjunto de servicios especializados que se encontraban en Chicago eran más adecuados para el fabricante de aviones que la variedad neoyorquina.

Para la competitividad futura de las ciudades es clave conectar la materia que subyace en la historia urbana con la economía de hoy, de manera de extraer componentes de conocimiento, el cual después debe ser modificado, empaquetado y vendido, local y globalmente, como servicio especializado.

Cuando entendemos esto podemos ver más fácilmente cómo las ciudades se interconectan con los circuitos regionales y mundiales que conforman la economía global. Y es que son sus especialidades diferenciadoras las que las conectan a éstos. São Paulo y Rio, siguiendo con el caso, forman parte de diversos circuitos globales y especializados, pero no son los mismos. São Paulo se ha vinculado a los industriales del planeta, Rio a los petroleros.

Visto así, la economía global es una red con muchas costuras. Es grumosa. Las ciudades que participan en múltiples circuitos se hacen distintivas y, normalmente, altamente especializadas.

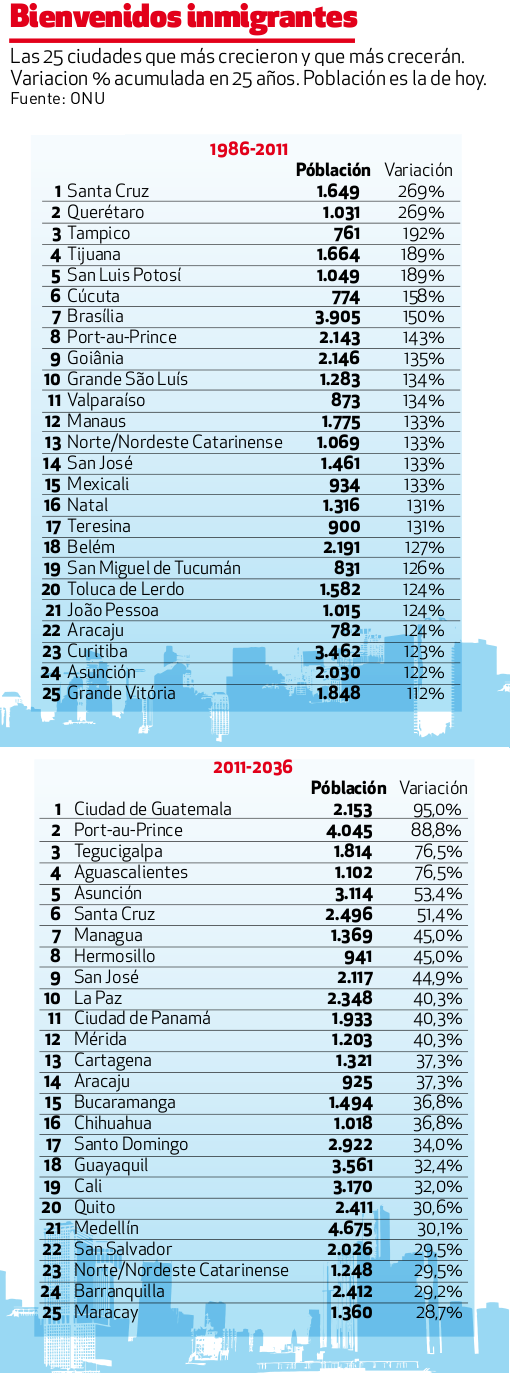

No es sólo la economía la que alimenta la proliferación de estas interconexiones. La inmigración, el atractivo cultural, la realización de ferias internacionales, así como el conflicto en la sociedad civil al enfrentar problemas globales, entre otros, son factores que alimentan la formación de estas geografías interconectadas.

Las empresas y organizaciones que buscan presencia global no buscan una ciudad que resuelva todas las cosas, sino que dé acceso a un circuito, a una región o a una nación, de acuerdo a las necesidades que requieran.

Hoy una empresa global no busca una ciudad global, incluso si es la mejor del mundo. Sería una búsqueda sin sentido, pues no hay capital imperial que lo tenga todo. Ni siquiera Londres o Nueva York. Dependiendo de lo que una empresa fabrica o vende, decidirá en qué grupo de ciudades se instalará.

Esta dinámica de organizaciones buscando múltiples puertas de entradas a los circuitos globales ha hecho que el número de ciudades globales se incremente y haga más densa esta red del sistema mundial multiconectado. Es el surgimiento de esta red de ciudades lo que alimenta el carácter multipolar del mundo, incluso más que el alza de China y de las economías emergentes.

Las ciudades Latinoamericanas tienen historias económicas únicas, alimentadas por recursos en abundancia que sólo existen en la región. El paso ahora es transformarlos en conocimientos especializados. Es eso, y no sus esfuerzos por homogeneizarse, lo que las llevará a fomentar la creación de redes dentro de la región y nuevos puntos de contacto para insertarse exitosamente en los circuitos que hoy dan forma a la economía global en este mundo multipolar.

* Saskia Sassen co-preside el comité de Pensamiento Global de la U. de Columbia. Autora de Territorio, Autoridad, Derechos y escribió este artículo para la edición del 25º aniversario de AméricaEconomía.